はてなブログ用の前書き (必読)

当記事はインターネットに公開しない形で某所に納めたものを、よりインターネット向きにしてここに公開しようというものである。そういった事情により、ライトノベル及びその周辺について予備知識のあるユーザーだけでなく、ライトノベルの概念について知りたいというユーザーに向けても書いており、前者の人間にとっては既知の要素が多い点についてはご了承頂きたい。

また自分の性質上、ブログのように散逸した文章や稚拙なロジック、或いは既出のことをさも当然のように語っている箇所が散見される点においては(特に「ライトノベルの歴史における遡及範囲」においてはパラダイムを綿密に追い切れていないことが火を見るより明らかである)、是非有識者の方から論を仰ぎたい所存である。何故なら僕は、ライトノベルについて研究している界隈がどのようなものであるか全く以て知らないからだ(と、予防線を張っておく)。

35,000文字ほどとやや長めのため、読むのは見出しを見て興味ある部分のみでも構わない。加えて当記事のレーゾンデートルについては「はじめに」を参照されたい。加えて元々縦書きだったものを横書きのフォーマットに修正しているため、随所に読みづらい部分があるかもしれないがご容赦頂きたい。

概ね以上を承知の上、読んで頂けると幸いである。

はじめに

ライトノベルは玉虫色の文学である。「ライトノベル」という言葉が生まれて約35年、これまでに多くの作品が生まれ、読まれ、アニメや漫画などといった多角的観点からのメディアミックスを享受し、現在の日本におけるカルチャーを形作る重要な土台を築いてきた。しかし、「ライトノベル」というジャンルは常に一定の方向を向き続けてきたわけではない。時代によって姿形を変えながらも、常に読者・消費者のニーズに沿うようにしてそこに在り続けてきたのである。

そんなライトノベルは、その性質からあくまでキッチュで裏街道を往くものとして扱われてきたからか、文壇において話題に上ることは少ない。よって、研究の俎上に載ることもまた少ない。このニッチこそが、私が今回ライトノベルというコンテンツの整理ないし持論展開を選ぶに至った理由である。その中でも、ライトノベルが急速に発達し、独自文化が表象化してきた2000年代――いわゆる〝ゼロ年代〟(この定義は人によりさまざまだが以降では便宜的に2000年代をそう呼ぶ)に兼ねてより興味を抱いていた。

最早趣味を持つことが憚られることもなく、「オタク」がサブカルチャーどころかハイカルチャーにすら接触しつつある現在、カウンターカルチャーの気質を強く持っていたゼロ年代のオタクカルチャーないしそのような内容を含むライトノベルは、一種のノスタルジーとして消化されることも増えている。近年若者を中心として「平成レトロ」などという言葉が生まれたことからもその状態が窺い知れるだろう。そのような状況を見て、今一度ゼロ年代に隆盛を誇ったライトノベルの多元性を辿り、定義してみたいと考えたのである。

「ライトノベルの定義」というのは実は文学界隈――とりわけライトノベルを含めた児童小説を取り扱う界隈ではよく取り沙汰される話題なのだが、これは間違いなく難題である。先述のように玉虫色の性質を持つライトノベルという媒体を一元的に扱うことなどほぼ確実に不可能であり、どこを始点にするかによって解釈が分かれることは論を俟たないからだ。よって、本記事の結論もあくまで一つの提案に過ぎない。当然最終目的である「ゼロ年代ライトノベルの定義」というのも重要な課題となってくるが、最も重要なのは少ない先行研究を踏まえた上で一石を投じることによる「ライトノベルの定義」論、ひいてはライトノベル市場の活性化である。

書籍産業が斜陽になりつつある現代、ライトノベルは中高生を切り捨て、大人の現実逃避の手段としての方向に舵を切りつつある。無論これもマーケティング戦略としては適切なのかもしれないが、元来少年少女向けの読みもののはずの媒体がこのような形で流通していくのは少々寂しくも感じる。よって本記事がライトノベルの活性化に僅かでも寄与でき、加えてゼロ年代のライトノベルが見直されることになれば、執筆者冥利に尽きるというものである。

概要

背景

ライトノベルは、娯楽小説としてゼロ年代以降爆発的に隆盛を誇り、今なおストーリーの型やプラットフォームを変えつつも偏在している。とりわけアニメやマンガを始めとしたメディアミックスを以てサブカルチャーに深く根ざしたことにより、オタクという人種が一般に膾炙されるきっかけのひとつともなった。そして現代では書店に大々的にコーナーが設けられるなど、確実に小説の一ジャンルとして鎮座している。その波は誰もがインターネットを使うようになった現代でもとめどなく、電子書籍の普及と並行して「ネット小説」が製本化され、ライトノベルとなるのを目にすることも多くなった。

もちろん、既存の文学ジャンルと比べると積もるものは少ないが、ライトノベルはその特異な存在から21世紀初頭、即ちゼロ年代より研究対象にもなり始めている。中でもサブカルチャー研究の権威である東浩紀*1は、大塚英二*2の論を引き継ぎ、ポストモダニズムを根底に敷いたライトノベルの構造化でも注目を集めた。曰く、「アニメがオタク的想像力の中心を占める時代は終わり、ライトノベルとゲームの交差点にある新しいタイプの小説がその位置を占めることになるのではないか」*3とのことである。この言説が現在でも正しいかどうかはさておき、ライトノベルの隆盛が少なからず今日のオタクカルチャーにおけるターニングポイントをもたらしたことは是認できる。

そんな一大ムーヴメントを起こしたライトノベルではあるが、その定義というものは未だ定式化されたものがない。ここではその理由を三つに渡り紹介していく。なおこの三つが理由のすべてではないことに留意されたい。

ライトノベルが未だ未定義な3つの理由

1.先行研究の少なさと、そこに見る未定義の許容

改めて、本記事の核となる「ライトノベルとは何か」を述べるには困難を有する。それは冒頭で述べたように先行研究が少なく、未だ定義が決まった枠組みにないからなのだが、ここではまずその要因を時系列順で述べる。これらはすべて繋がった関係にあろう。

第一に、小説という決められた答えのない媒体が生み出すニュアンスの不確かさである。これは何もライトノベルに限った話ではなく、文学全般に言えることだ。こうした文学の不透明性を受容する流れは近世から行われており、代表的なものにはイギリスの詩人ジョン・キーツ*4が提唱したネガティブ・ケイパビリティがある。キーツは、1871年に弟に向けた手紙の中で次のような文章をしたためた。

ディルクとさまざまな問題について論争ではなく考え合いをした。いくつかのことがぼくの心の中でぴったりと適合しあい、すぐに次のことが思い浮んだ。それは特に文学において偉大な仕事を達成する人間を形成している特質、シェイクスピアがあれほど厖大に所有していた特質、それが何であるかということだ――ぼくは「消極的能力(ネガティヴ・ケイパビリティ)」のことを言ってるのだが、つまり人が不確実さとか不可解さとか疑惑の中にあっても、事実や理由を求めていらいらすることが少しもなくていられる状態のことだ――*5

日本語で「消極的能力」と訳される通り、不確実で答えのないものを受容しうる能力こそがネガティブ・ケイパビリティである。この考え方は現代にも通じるだろうが、当時でも文学の枠を超えて哲学に影響を与え、とりわけプラグマティズムの発端を担ったという言説でジョン・デューイ*6が引用している*7。この哲学における「受容の概念」がライトノベルの先祖となる英国を中心とする海外児童文学の特徴に影響を与えたと考えているのだが、これについては第四章で後述する。

2.SFもまた未定義である

ネガティブ・ケイパビリティのような、文学におけるニュアンスの不確かさの煽りを特に受けたと思われるのがSFである。近代SFの嚆矢としては、ジュール・ヴェルヌの『海底二万里』、H・G・ウェルズの『月世界旅行』などが挙げられ、1920年頃にはヒューゴー・ガーンズバック*8がSF雑誌の中で「サイエンス・フィクション」を定義している*9。しかしその後も実験的な思想を多く含むニュー・ウェーブ運動の支持者からは「スペキュレーティブ・フィクション」と呼ばれたり、或いは社会に進出した高尚なSFとB級のSFを区別するために「サイ・ファイ(Sci-Fi)」と呼ばれたりするなど、同じ略称にも関わらず微妙に定義が異なるという具合である。

また日本でも漫画家藤子・F・不二雄が自らの作品群を半ば諧謔的に「すこし・ふしぎ」(略してSF)と呼称しており、その間口の広さゆえ盤根錯節と化しているためか、専門家の間でもSFの厳密な定義はほぼ不可能に近いという有様だ*10。このことはデーモン・ナイト*11が「そのとき、そう呼ばれたもの」*12とSFを評している状況からも窺い知れるだろう。

ライトノベルもこれと全く同様で、他ジャンルとの明確な境界線がないため専門家の間でも齟齬が生じているのが現状なのだが、それも理の当然と言える。「ライトノベル」という言葉は一部SFを取り扱うコミュニティの渦中で生まれたからだ。インターネット黎明期の1990年代、SFについて話し合うためのフォーラムがニフティサーブ*13に存在していた。当然、そこでは専らSFやファンタジーが主体となって討議が交わされていたが、その中にはソノラマ*14・コバルト*15・角川スニーカー*16・富士見ファンタジア*17といった各文庫の「若い人向けの小説」も内包されていた。つまるところこのフォーラムで扱われた小説群はジュヴナイル*18やヤングアダルト*19に近い存在のものなのだが、ジュヴナイルはどちらかといえば原義の児童小説に寄った教訓の享受を条件とする堅苦しい作品を想起させること、ヤングアダルトは「アダルト」という語感の受けが悪いことから、読者からは忌避される傾向にあった。

やがてこれらの「若い人向けの小説」と、従来のSFやファンタジーを並列に扱うのは混乱を招きかねないということになり、それぞれでフォーラムが分割されることとなる。そこで「若い人向けの小説」を総括した呼び方を決めることとなり、1990年前後に当時フォーラムのシステムオペレーターを務めていた神北恵太*20が「ライトノベル」という呼び方を考案した*21。即ち、初めて「ライトノベル」と呼ばれた作品群は前述の文庫のものであったのだ。

では、ライトノベルとはソノラマ・コバルト・角川スニーカー・富士見ファンタジアから刊行された「若い人向けの小説」、それもSFやファンタジーに限定したジャンルのものということになるのだろうか? 否、そのようなはずがない。電撃文庫*22を筆頭に、当時は存在しなかったライトノベルの発刊を謳っているレーベルが大量にあるにも関わらず、それらが当てはまらないことになってしまうからだ。

このように、ライトノベルとはアプリオリではなくアポステリオリの概念であり、時代と共に意味合いが流転する。これがライトノベルの定義を曖昧なままにしている最大の要因である。杉井光*23の言葉を借りるなら、確固たる「ライトノベル・イデア」なんてどこにもないのだ*24。そして現在ではネット小説が主たるライトノベルの範囲を占め、ゼロ年代にライトノベルと呼ばれていた小説群をどう取り扱うかは2020年代の現在では一層難しくなっている。時代によって姿を変えるフレキシブルな点こそライトノベルの特徴であり、裏を返せば定義のしにくさにも結びつく。こうした受容の大きさが生むライトノベルの境界線の不透明化は枚挙に暇がない。その最大の要因とも言えるのが、ライトノベル作家の一般文芸への進出である。

3.越境するライトノベル

ここでは、ライトノベルでデビュー、或いはライトノベルで躍進を遂げたのちに一般小説に転向した作家や、ライトノベルに近しい一般小説を書く作家たちを「越境」と例え、持論の根拠となるサンプルとしていくつか紹介していく。

1997年に第4回電撃ゲーム小説大賞にて『猫目狩り』で金賞を受賞してデビューした橋本紡は、2003年に電撃文庫から刊行した『半分の月がのぼる空』がヒットした。当作はまだファンタジー色の強かった電撃文庫のラインナップの中で日常の恋愛模様を切り取った珍しい作品であったが、漫画・アニメ・ドラマ・ドラマCD・ドラマ・実写映画と五部門でメディアミックス化されるなど、ライトノベルの受容の大きさを証明。その後電撃文庫のお膝元であるメディアワークスで刊行した『猫泥棒と木曜日のキッチン』で一般文芸デビューを果たす。さらに作風そのままに『流れ星が消えないうちに』『いつかのきみへ、いつかのぼくへ 橋をめぐる』などをハードカバーで発表、中高の入試問題としても採用されるなど完全に一般向けの文学として定着した節がある。

また、2004年に『塩の街』で第10回電撃ゲーム小説大賞を受賞してデビューした有川浩(現・有川ひろ)は、続編となる『空の中』を一転してハードカバーで刊行するという異例の動きを見せた。これには当時の担当編集・徳田直巳の意向が反映されており、当初の応募原稿を読んだ際、その作風がSFとして幅広い年齢層にアプローチをかけられると判断したという背景がある*25。その後有川はシリーズ3作目となる『海の底』を刊行すると、先述の2作品を含めた「自衛隊三部作」を完結させ、同レーベルで『図書館戦争』を発表した。同作は公序良俗の違反行為が厳罰化された世界を描くディストピアの様相を呈しながらも、主人公・笠原郁とその教官である堂上篤の恋模様を並行して描き、SF、ミリタリー、ラブコメディをミックスさせた作風が普段ライトノベルを読まない層にも大きくヒット。この有川浩の成功が電撃文庫から展開されている単行本ブランド展開のきっかけとなり、後に入間人間、川上稔、壁井ユカコなど同レーベルでライトノベルを主戦場としていた作者もここに新刊を発表するなど広がりを見せた。

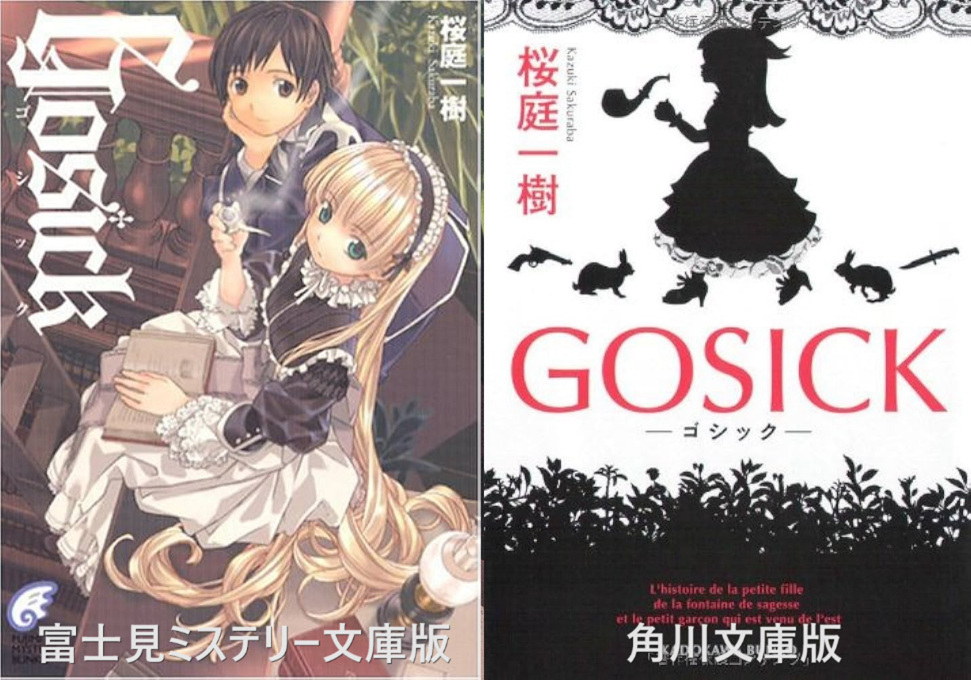

左:桜庭一樹『GOSICK -ゴシック-』、富士見ミステリー文庫、2003年12月

右:同上、角川文庫、2009年9月

電撃文庫以外にも、1999年に『AD2015隔離都市 ロンリネス・ガーティアン』でデビューした桜庭一樹は、以前から山田桜丸名義でゲームのシナリオライターとして活動していたが、2003年に富士見ミステリー文庫から刊行した『GOSICK -ゴシック-』が、ボーイ・ミーツ・ガール、ラブロマンスのエッセンスに時代小説やミステリをミックスさせた内容で注目を浴びる。当作は初期では表紙や挿画に武田日向を起用し、いかにもライトノベルというテイストであった。しかし2009年3月に富士見ミステリー文庫が廃されると、角川文庫から発売された新装版では従来の武田のイラストを廃し挿画もなくなるなど、一般文芸の方針に転換した(図1)。さらに『推定少女』『少女には向かない職業』では「地方都市シリーズ」*26とも呼ばれた少女の葛藤を描く作風を確立させ、その真骨頂となった『砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない』では、鳥取県境港市を舞台に山田なぎさと海野藻屑*27の少女同士の歪な交流を描きつつ、バックグラウンドにある虐待を始めとしたバイオレンスなテイストを根底に置きながら物語が進む。こちらも『GOSICK -ゴシック-』と同様に当初は「萌え」要素の強い表紙、挿画が付されるなどライトノベルの風体であり、また単発作品ながら2006年の「このライトノベルがすごい!」では3位に入るなど高い評価を受けていた。それと同時に当作は桜庭が一般文芸の文壇に登るきっかけとなった作品でもあり、2007年にはイラストを廃した上で富士見書房から単行本が、2009年には角川文庫に収録されるなど、ライトノベルとしては異例の歩みを見せた。これを機に完全に一般向け小説に転向した桜庭は、2006年に『赤朽葉家の伝説』で日本推理作家協会賞、2008年には『私の男』で直木賞を受賞するなど、現在では一線級の作家として活躍している。

他にもラノベレーベルである角川スニーカー文庫から刊行された『氷菓』(2001)を始めとする『〈古典部〉シリーズ』でデビューした米澤穂信は、スニーカー文庫のミステリ展開が頓挫したことにより一時停滞を余儀なくされるも、笠井潔*28の推薦*29によりシリーズ完結作となるはずであった『さよなら妖精』を単発作品として東京創元社から刊行。その後角川にて改めてシリーズ3作目となった『クドリャフカの順番』を刊行するなど一般文芸の路線に乗り、2014年の『満願』、2015年の『王とサーカス』はミステリのランキングを席巻するなど、デビュー当初からのコージー・ミステリのスタイルを崩さないまま大きく脚光を浴びる。そして2021年に刊行した『黒牢城』ではこちらも直木賞を受賞するなど、現在は日本を代表するミステリ作家となっている。

また『氷菓』は2012年に京都アニメーションの手によってアニメ化されたことにより大きく脚光を浴びたが、同作は2001年頃に角川に応募する以前に、米澤の個人サイト「汎夢殿」で発表されたものである。サイトでいくつか掲載していたものの中から最も読者から評判の良かったものが『氷菓』であり、そうした側面から見れば現在のものとは雰囲気を異にするが、ネット小説がライトノベルとして製本化された走りとも言えるだろう*30。

加えて、宇山日出臣*31の影響を受けた太田克史*32のプロデュースにより誕生した講談社ノベルスの作家たち(京極夏彦、清涼院流水、上遠野浩平、舞城王太郎、佐藤友哉、西尾維新、奈須きのこ、竜騎士07など)もメディアミックスを含めた越境に多大な影響を与えた。平たく言えば講談社ノベルスはライトノベルの読者層がよく読む一般小説と言え、その性質からライトノベルと同一視されることもままある。その作家ひとつをとっても語ることは尽きないが、ここではあくまで一例を紹介したいだけなので抽象的な説明に留め、詳しいことは割愛する。

このように、「ライトノベル作家の一般文芸進出」という一例をとっても類似の例が数多く存在する。ライトノベルというジャンルの枠組みが曖昧であり、最早小説そのものだけでなく、多角的な観点からもアプローチをかけなければならない必要性がお分かり頂けただろうか。つまるところライトノベルを定義するには、その読者層や周囲を取り巻く環境を理解する必要もあるのだ。

アプローチ

上記に示す通りライトノベルの定義は錯綜している。しかし、ライトノベルが文壇に登場してから早四半世紀が経過した現在、未だ決まった定義がないというのは些か寂しいものではないか。よってここでは、ライトノベルの源流となるSFやヤングアダルト文学・児童文学の歴史を辿り、込み入った線を手繰って一本に繋げることによって定義付けを行う。その上で、今一度メディアミックスやセンテンスを含めた多角的観点からライトノベルを体系化していく。以上を命題とする。

定義に関しては近しい存在である児童文学と比較しながらある程度の集合に配置していくに留め、「分別」にまで漕ぎつけることが本稿の目標である。「分別」という言い方を用いているのは、「分類」とまで達するは非常に困難を要するからで、即ち厳密な定義は現状不可能に近いと考えているからである。ここに加えて先行研究を参照しつつ、とりわけ研究の中枢となるゼロ年代におけるライトノベルの在り方、潜在するイデオロギーを歴史的な観点から明らかにしていく。

なお、ここで述べるのはあくまでゼロ年代までの流れであり、「ライトノベル」という言葉が大きく広がる前の2000年以前、ないし2010年代後半以降のインターネット発のライトノベルとは一線を画する。よってここで述べる「ライトノベルの定義」とは、あくまで「ゼロ年代」を表す2000年―2010年頃までである。今回はこの範囲に絞っているが、最終的には「年代ごとのライトノベルの定義」を明らかにしたい所存でもあり、その足場の一環とするのが本記事の狙いである。

先行研究

東浩紀が与えた「消費」の概念

当項目で先行研究を紹介するにあたって、外すことができないのは東浩紀の『動物化するポストモダン』(2001)であろう。当著作はライトノベルのみならず、オタクを中心としたポストモダンにおける消費の在り方を哲学・社会学的に分析したものであり、現在に至るまでサブカルチャー評論の指針として広く用いられている。オタクカルチャーについて研究している論文はゼロ年代以降急速に増えたが、そのほとんどは私の知る限り東ないし東が師事した大塚英二の先行研究の参照が含まれており、影響は絶大である。よってここでは大塚の主張にも触れつつ、東の主張を根幹として紹介していきたい。

「動物化」とは何か

始めに、作品タイトルにある「動物化」という東の造語を*33、高橋幸*34が初歩的な心理学の観点からまとめていたので*35、私なりの補足やパラフレーズを用いて補いつつ説明していく。

図2に示したのは著名なマズローの欲求階層説を表す際に使われるピラミッドである。人間に生じる欲求を五段階に分けたものだが、特に注目してほしいのは右側の成長欲求と欠乏欲求の部分だ。四段目以下の欠乏欲求に該当するものは、基本的な三大欲求や所属・承認欲求といった、満たせば消えてしまうものである。他方で、それらを満たした上で顕現する自己実現の欲求は成長欲求と呼ばれる。これは現在地をよしとせず、自らの夢や目標に向かって創造的な活動をしていきたいというものであり、言い換えれば「自分らしく生きたい」ということでもある。これらは下層の四段と比べて満たすのが困難であり、新たに望む対象が得られればさらに欲求が増大するし、他者の介入なしには考えられない。よって自己実現の欲求は人間特有のものであり、ここへ向けて絶えず成長していくというのがマズローの考え方である。また『動物化するポストモダン』の中で東は欠乏欲求を「欲求」、成長欲求を「欲望」と例えており*36、動物の欲求は他者なしに満たされるが、人間の欲望は通常そうではないと述べる。

しかし、東はポストモダンの消費の在り方にはこの成長欲求がなく、欠乏欲求のみしか存在しないと指摘する。よって「動物化」とは、欠乏欲求のように他者を介さない欲求しかないため主体性がなく、東の言葉を借りれば「各人がそれぞれ欠乏―満足の回路を閉じてしまう状態」のことである。その主たる存在として使われていたのが、「オタクから見た日本社会」というサブタイトルが示す通り、消費行動を頻繁に行っていたオタクだった。

「データベース消費」が示すサブカルチャーの変遷

ここでもう一つ、東が導入した「データベース消費」の概念を説明しなければならない。

この概念は東より以前にポストモダンのサブカルチャーに触れていた大塚英志が提唱した物語消費(世界観消費とも)が背景にある。大塚は「ビックリマンシール」「シルバニアファミリー」『機動戦士ガンダム』といった商品・作品群を例にとり、そのものが消費されるだけでなく、それらの背景にある物語=世界観を消費しているという言説を展開した*37。例えば、「ビックリマンシール」や「シルバニアファミリー」であればシールないし人形を複数集めることによって、単体の断片的な情報からストーリーを見出すことができる。また『ガンダム』であればアムロ・レイやシャア・アズナブルなど主人公格を中心としたストーリーが表層には描かれるが、その根底には制作側が設定した舞台の細やかな時代考証であったり、ガンダムの機体の設定であったり、所謂マクガフィンを含む世界観のパーツがあちこちに散りばめられている。そしてこういったものをまとめた設定資料集はファン層に多大な需要がある。

こうした背景にある世界観を想像するという通念は、しばしばジャン=フランソワ・リオタール*38の提唱した言葉を用いて「大きな物語」と呼ばれる。他方で、先述の例えに用いた「シール1枚」「アニメ1話」のような断片的な情報は「小さな物語」である。

そしてこの理論を引き継いだ東は、大塚が物語消費を著した世代に比べ「大きな物語」の〝共有化圧力〟が薄れてきていると主張した*39。これはリオタールの主張する「ポストモダンにおける大きな物語の終焉」とも合致している*40。そのような状況の中で「小さな物語」が林立していくうちに、オタクが目をつけたのがキャラクターというコンテンツであった。

これら「大きな物語」と「小さな物語」を比較する好例として『動物化するポストモダン』の中で挙げられているのが、『機動戦士ガンダム』と『新世紀エヴァンゲリオン』である。『ガンダム』シリーズが断片を繋ぎ合わせた時の背景にある世界観を重視しているのは先述の通りだが、『エヴァンゲリオン』にはそれがない。作中に登場するロボットのフィギュアを作ったり、主人公の設定に自己投影をしたり、ヒロインのグラビアイラストを鑑賞したりするなど、設定の断片的な部分のみを取り入れて消費しており、コミックマーケットへの出品を始めとしてキャラクターに焦点を置いた二次創作も盛んに行われた。こうした「キャラクター主義」は『ガンダム』の時代にはなかったものであった。また前島賢(大樹連司)*41曰く、『エヴァンゲリオン』には「人類補完計画」など意味深長な用語が登場しながら最後までその全容が明かされることがなかったため、視聴者側が物語消費の方針を転換せざるを得なかったという*42。これに付け加えるのであれば、シリーズにおける作品の多くが世界観を共有している『ガンダム』に対して、テレビ版と五度に渡って公開された劇場版*43、そして漫画版とでは全くのパラレルワールドとなっている『エヴァンゲリオン』という点でもその違いを見ることができるだろう。こうして視聴者ごとに多義的な解釈が可能であることから、それぞれのシリーズは「アニメ1話」と同等の意義を持つ小さな物語とも解釈できるが、これらの背後にあるものを東は「大きな非物語」と呼んだ。つまり『エヴァンゲリオン』は『ガンダム』のように世界観を共有するための消費対象ではなく、初めから情報(=非物語)を必要とされていたコンテンツだったのである。

このような視聴者層の需要の変容を見て、『エヴァンゲリオン』の制作会社であるガイナックスも登場人物を使った麻雀ゲームや、キャラクターが描かれたテレフォンカードなど、二次創作を模したグッズを制作して世相に迎合したことに東は着目している。そしてこのガイナックスのメディア展開のようなシミュラークル(後述)を生成する過程の背後にあるのが、従来の大きな物語ではなくデータベースである。このデータベースというのは、いわば作品を構成する「要素」の一つ一つを収納し、それらを自由に組み合わせられるように設けられた集積回路のようなものであり、その組み合わせは千差万別で無限大だ。そして、ポストモダンにおけるオタクはそれを総体的なものとして消費していると述べているのである。

「シミュラークル」により坩堝と化すサブカルチャー

先に述べたシミュラークルとはジャン・ボードリヤール*44が提唱した概念で、「ディズニーランドは《実在する》アメリカすべてが、ディズニーランドなんだということを隠すために、そこにあるのだ」*45という言葉でよく引き合いに出される。現代では多くの人間が記号化されたコンテンツを消費しているように、ポストモダン社会においてオリジナルと模倣品の区別がつかなくなり、実在と虚構の線引きが曖昧になるのがシミュラークルである。このシミュラークルが具体的にオタクカルチャーとどう関わってくるかについては、『動物化するポストモダン』において参照されている図3が参考になる。上部に書かれた従来の「大きな物語」に比べて、データベース消費の発達した「大きな非物語」では、先述したように多くの要素が蓄積されたデータベースの中から、各々が自由に作品のパーツを取り出していく。そして、これらのパーツを集めて数多の解釈や二次創作を作っていくことから、これらの動向はフォークソノミーの形態に近いものだと考えられる。こうして原典がどこか分からなくなってしまう現象こそがシミュラークルなのだ。

こうしたルーツが知れない曖昧さというのは一章で述べたようにライトノベルの周辺に跋扈 している。これはゼロ年代ではなくここ数年の話になってしまうが、例えば「なろう系」を中心とした異世界を舞台とするライトノベルでありがちな舞台に、「家屋が立ち並ぶ中世ヨーロッパ風の城郭都市をイメージした街」というものがある。あまりにもお約束とばかりに似たような例が散見されるため「ナーロッパ」と揶揄されることもあるが、そのルーツに確固たる元ネタはなく*46、実際の歴史を無視して読者が持ちうる中世ヨーロッパのステレオタイプという概念で消費されている。こうした主たる背景を持たない記号や概念の消費はデータベース消費の典型例とも言えるだろう。

東浩紀『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』、講談社現代新書、2001年11月、79ページ

『デ・ジ・キャラット』に見る「萌え要素」の消費

これに加えて、『エヴァンゲリオン』が主なきっかけで生じたキャラクター主義を最も端的に表す一例が「萌え要素」である。背景にある世界観への意識が薄れたオタクが代わりに獲得したのが、萌え要素を構成するためのデータベースであった。先に述べたように大きな物語にとって代わって背景に存在するようになったのがこのデータベースなのだが、その内訳は「メイド服」や「ネコミミ」といった視覚的に影響を及ぼすものや、一定の口癖や言葉遣いといったシニフィアンからシニフィエの関係を決定づける言語体系のように、キャラクターのパーツになりうるものである。このようにして消費された萌え要素が絶大な影響を及ぼす中、最早コンテンツの入り口はアニメや漫画の原作ではなく、特定のキャラクターであるということも珍しくなくなった。

『動物化するポストモダン』を始め、その典型例としてよく取り上げられるのが『デ・ジ・キャラット』というコンテンツだ。元来はメディアミックス展開などを手掛ける株式会社ブロッコリーが生み出したマスコットキャラである。図4に示したのは通称「でじこ」と呼ばれる当作品の中核を担うキャラクターだが、ネコミミを模した帽子にしっぽが生え、メイド服に鈴をつけた出で立ちといういかにも「アキバ系」な見た目で、おまけに語尾は「にょ」と、これでもかというくらいスタンダードな萌え要素が詰め込まれている。何もこれは消費者への性的嗜好を狙いとして誂えたデザインではなく、これまでオタクが培ってきた「萌え」に訴求する事柄の集合体であり、象徴としてのものだ。こうしたデータベース消費に追従した取り組みは今や公共の場にも波及しており、近年では自治体や団体などが若者やオタク層に関心を向けてもらう手段としてキャラクターを用いてPRをするケースが散見されるが、これも似たようなものを利用していると言えるだろう。

また『デ・ジ・キャラット』の功績は他にも、当時既に巻き起こっていたメディアミックスの台頭を大きく可視化したことがある。原作があったものがコミカライズされ、アニメ化され、グッズになり、二次創作に進出する……という一連の流れは今回の主要な研究対象であるライトノベルの主翼――いわゆる「メディアミックス」――を担っているが、『デ・ジ・キャラット』はその最たる例と言っていい。何故ならば先述した通り企業のキャラクターでしかなかったものが、2000年のノベライズ及びアニメ化の流れを中心としてコンテンツを形成したからである。これらの過程で特筆すべきなのが、でじこの身一つから後は半匿名的に発展したものであり、それぞれのキャラクターにはデータベース消費を象徴するように背景がないことだ。つまるところでじこを始めとした当作品のキャラは萌え要素を構成するパーツの集合体でしかなく、そこに物語特有の考察の余地を挟まないのである。

児童文学とライトノベル

ライトノベルの起源はどこまで遡れるのか?

2020年代の現在、ソーシャルゲームのようにキャラクターを前提に置いたデータベース消費のシステムは、スクラップ・アンド・ビルドとばかりに以前にも増して加速度的に増えている。よって流行の基盤が移り変わりながらも、データベース消費理論が正鵠を射ていたのは間違いないものと思われ、またメディアミックス展開が示すようにライトノベルは常にこの渦中にあったことが容易に推察できるだろう。

では、そもそものライトノベルの歴史とはどのようなものであったのだろうか。これについては1970年代の「ソノラマ文庫の創刊を前後としたもの」に端を発するとすればライトノベルの関連書籍にいくつかまとまっているものがあるため*47、ここでは『ライトノベルの新潮流』より図を転載する(図5)。

石井ぜんじ、太田祥暉、松浦恵介『ライトノベルの新潮流』 スタンダーズ、2021年、002ページ

しかしながら私はライトノベルの定義という難題に直面するにあたり、これらのいずれも起点にするのは不十分だと捉える。既にソノラマ文庫以降の流れが図5のように明文化されているにも関わらず、未だライトノベルの定義が定式化せず、議論が平行線の一途を辿っているからだ。よってここからさらに文学としての流れを遡行し、果ては海外にも目を向けた上で、近しい存在の文学と比較することが必要ではないだろうか。つまり「ソノラマ文庫の創刊を前後としたもの」では遡及が足りないため、先行研究がまだ及んでいない範囲を調査し、まずは「ライトノベルの前身」から歴史を見直さなければならないと考えたのである。その根拠となるのが、「ライトノベルは児童文学から生まれた」という事実だ。

まず先述の通り、最初のライトノベル群に当たるものとしてよく言われるのは1975年のソノラマ文庫の創刊だ*48。そのローンチタイトルになったのは石津嵐の手による『宇宙戦艦ヤマト』であり、当初から二次的なメディアミックスを先駆的に行っていたことが伺える。その後も高千穂遥(『クラッシャージョウ』『ダーティペア』)、菊地秀行(『魔界都市〈新宿〉』『吸血鬼ハンター〝D〟』)、笹本祐一(『妖精作戦』『ARIEL』)などの作家を輩出し、多くがメディアミックス化されるなどしてライトノベルは産声を上げた。

だがそれ以前の「ライトノベルの前身」について語られているのを私は寡聞にして知らない。強いて言うのであれば1960年代を中心に刊行された筒井康隆の『時をかける少女』、眉村卓の『なぞの転校生』などジュヴナイルとSFをミックスさせたライトノベルの作風に近い作品が触れられるのみである*49。

では何故これ以上遡ることが殆どないのだろうか? これに関してはライトノベルの持つ特徴であるメディアミックスを行う環境がまだ不十分であったため、定義を満たしていないと考えている研究者が多いからではないかと思う。ライトノベルとメディアミックスの親和性については第二章―3でも述べてきた通り外せないものであり、ゼロ年代に留まらず全ての時代のライトノベルで行われてきた。小説という一つの作品から複数の媒体で多くの派生作品が生まれていくという「多重平行世界化」*50はそれを象徴づけるものでもあり、ゼロ年代にもなるとメディアミックスを前提として展開されるライトノベルも増えたため、消費者への影響は絶大であると言える。つまりこの前提により、ソノラマ文庫以前には遡る必要性がないと判断されている、ということである。

日本史上初となる30分枠のアニメとなった『鉄腕アトム』の放映が1963年であることが示す通り、ソノラマ文庫以前の時代ではまだメディアミックスにこぎつけるためのアニメやマンガの体制も整っておらず、また娯楽小説を軸に据えた「レーベル」という概念もほぼ存在しない。これらの事柄から、ライトノベルはまだ存在しないと見做されているのではないだろうか。

だが、それはあくまで原作を離れた後の話だ。二章で述べてきた東浩紀のメディアミックス論とそれにかかるデータベース消費論は、確かにポストモダニズムという観点から見れば肯うことが多いのは理解できる。だが、これをベースにした場合「ライトノベル」の文学としての系譜を見落としてはしまわないだろうか。実際のところこうした主張が広く知られたためか、塚田修一*51はライトノベルを研究する際に「大塚英二や東浩紀といった批評家たちの言説に引っ張られて行ってしまう感覚」を抱いていると述べている*52。さらにここで塚田は、東を始めとした研究者たちは「現実」に憑かれてしまっているのだと主張し、その根拠として東と大塚の対談を収録した本のタイトルが『リアルのゆくえ』であることや、東が『ゲーム的リアリズムの誕生』*53の中でライトノベルに見出した持論を、2008年に起こった秋葉原通り魔事件という「リアル」の事件に結び付けていることを挙げている*54。

かようにして東ら先人の手によるメタ的視点からのライトノベルの解剖により、知らず知らずのうちに〝ライトノベル学〟は「現実」と相即不離の関係になっていったと言えるだろう。だが、ここに一つの疑問が生じる。それは「ライトノベルは寧ろ『現実』から離れたい人間が読むものでないか」ということだ。

この事象に関しては、一般の娯楽文学に共通する要素であり、読者も何となく同意できるものではないだろうか。例えばミステリや、ラブロマンス、ファンタジーといった小説のジャンルはそれぞれで雰囲気を異にするが、独自の世界観を形成するという点では共通している。ミステリであれば通常は起こりえないトリックで人を殺めたり、ラブロマンスであれば激動の逃避行を繰り広げたり、ファンタジーともなるともっと分かりやすく杖を振れば魔法が使えたり……これらの行為は、どれもリアルからかけ離れて我々を世界観にのめりこませるための根幹であるはずである。そしてライトノベルともなればこれらジャンル小説の全てを内包しているのだから、ある意味「現実逃避文学」の究極とも言える。

ライトノベルの「現実逃避」に至る物的証拠

しかし、これだけでは十分な証拠とは言えない。ここで述べたのはあくまで多くの読者の中になんとなしに内在する共通認識でしかなく、確固たる言語化に至る「物的証拠」が足りないのだ。そこで説の補強としてここに挙げたいライトノベルが、滝本竜彦の『NHKにようこそ!』である。『NHKにようこそ!』は2001年にウェブサイト「Boiled Eggs Online」*55に連載されたのが最初だが、角川書店より単行本化後は2004年にはコミカライズ、2006年にはアニメ化と順調にメディアミックスを辿っていることからライトノベルと言って差し支えない。

その話の筋はといえば、ざっくり言ってしまえば大学を中退してひきこもりとなった佐藤達広の下にそれを改善させようとするヒロイン・中原岬が訪れ、デートチックなカウンセリングを受けながら社会復帰を模索するというもの。そして主人公である佐藤の設定は作者である滝本の実際の引きこもり経験から来ており、度々作中にも登場する「セックス・ドラッグ・バイオレンス」という荒んだ標語*56や、作中で「美少女ゲームを制作する」というオタクカルチャー的行為が存在するのはその象徴であり、読者層を鑑みても共感を呼んでいると言えよう。

そして主題である「現実逃避論」の鍵となるのが、ヒロインの中原である。彼女は荒んでいてオタクでひきこもりな、どうしようもない佐藤の下へと現れた「救世主」と言える存在であり、色々とやっかみがありながらも終始彼に尽くし続ける。そんな中原の献身性から、彼女が自分の下にも来てくれたらいいのにという幻想を読者に抱かせ話題となった。事実、Googleで「中原岬」と検索すると3、4番目くらいのサジェストには「来ない」と出てくるほどだ。この検索結果こそが、僕が先に挙げた「ライトノベルは寧ろ『現実(リアル)』から離れたい人間が読むものでないか」 という疑問に対する「物的証拠」を持った回答である。読者は中原岬が来ることを妄想することによって、「『現実」に憑かれるのではなく、寧ろ「『現実」から解放されるのだ。

子供の人権意識から見る、ヤングアダルトの産声と背景

改めて、1960年代より以前のライトノベルの前身にあたるものとはなんであろうか。これらのヒントとなるのがたびたび本記事に出てくるヤングアダルトやジュヴナイルといった語群である。これらはいわば「少年少女向けの小説」に相当するものだが、二章で紹介した神北圭太がライトノベルを造語した際のくだりが示すように、元来ライトノベルとこれらのカテゴリは同一視されていたとも判断できよう。

そんなヤングアダルトが生まれたのは19世紀初頭だと考えられている。その鍵になってくるのが、サラ・トリマーという女性だ。産業革命さなかのイギリスを生きた彼女は黎明期の児童文学作家であり、1786年に発行した『Fabulous Histories』は120年以上に渡り印刷されて読まれ続けるなど当時を代表する児童書として長きにわたり人気を博した。また当書は児童文学において人間以外の動物が人語を話す、いわゆる擬人化の先駆けにもなったとも言われている*57。さらにテス・コスレット*58は彼女が実際に飼っていたディクシー、ピクシー、フラプシー、ロビンという四匹の鳥の名前が、後のビアトリクス・ポターの代表作『ピーター・ラビット』に登場する四匹のウサギであるピーター、モプシー、フロプシー、カトンテールの名前に驚くほど似ているという含みを持たせた主張をしており*59、このようなことから後発の児童文学作家にも与えた影響は絶大であると言えよう。また功利主義の先駆者であるウィリアム・ゴドウィン*60が『Ancient and Modern』(1805)の中でトリマーの著書である『The Ladder To Learning』(1789)の手法を模倣しており*61、同時代の著名な思想家にまで影響を及ぼしている。

かように児童文学作家として偉大な一歩を残したトリマーは、更に1802年から4年間に渡り『The Guardian of Education』を定期刊行する。これは歴史上初となる児童文学の批評書であり、児童文学を通して教育の在り方を説く内容となっている。そして「ヤングアダルト」という言葉はこの時トリマーによって作り出された*62。その中で、彼女はこう述べている*63。

[テキスト] を 二つの異なるクラスに分離するよう努めるものとします。 子供向けの本と若者向けの本…[そしてこれからも]すべての若い紳士と淑女が14歳までは子供、少なくとも21歳までは若者であると仮定することで、私たちの先祖の考えを自由に採用します。 そして、人間の人生のこれらのさまざまな段階に適していると思われる本を検討してクラス分けしましょう。

要するに、トリマーは若者の発達段階に当たって読むべき本を分類するべきだと主張しているのである。この考え方は現代の児童文学論にも通底する極めて建設的な主張であり、「ヤングアダルト」に該当する年齢層は文中で言うところの14歳から21歳までの範囲だと考えられる。

こうした区分けは現代の視点から見れば当たり前かもしれないが、当時では革命的であった。何故ならば、「子供」という概念が近世の時点では未発達だったからだ。

一般的に子供の概念が初めて提示されたのはジャン=ジャック・ルソー『エミール』(1760)だと言われている*64。それまで「小さな大人」としか見なされていなかった子供を適切に教育し導くべきであると述べたこの著書は、ジョン・ロックの『教育に関する考察』(1693)などと並びそれまでほとんど存在していなかった教育学を萌芽させるにあたり偉大な一歩をもたらした。その後19世紀に入ると1833年のイギリスにおける工場法の制定*65や、1874年のメアリ・エレン・ウィルソン事件*66など先進国の例を経て、ようやく子供という概念が定着してきたわけだが、それが世界的に目に見える形で確立したのは国連が採択した1989年の「児童の権利に関する条約」まで待つこととなる。それだけ子供という概念は世界の共通認識になるまでに長い時間を要した。

子供の「解放」としての児童文学

これらを鑑みて、先述したような上から押さえつけられた構図に反旗を翻し、「解放」へと導くのが児童文学ではないかと私は考えている。その根拠として、例えばトリマー以後に生まれた児童・ヤングアダルト文学の中には、ルサンチマンに則ったような、上からの社会の抑圧を批判的な目で持って小説に落とし込むものがある。ここでは一部の例として、そのような作品をいくつか紹介していきたい。

まず、チャールズ・ディケンズの『オリバー・ツイスト』(1837)は、そのタイトルにも関された孤児のオリバーが主人公だが、背景にはイギリスの新救貧法への批判があると言われ*67、作中では下層階級の悲惨さを浮き彫りにしている。それでも最終的にはオリバーは紳士の養子となり幸せに暮らすという、読者にとって希望を持たせる結末で幕を閉じる。

この少年の視点から大人の社会への批判を描く作品はある種ヤングアダルトの象徴とも言え、同じく19世紀に刊行された『モンテ・クリスト伯』(1844)や『トム・ソーヤーの冒険』(1867)といった黎明期のヤングアダルト文学は、「青年が理不尽な目に遭いながらも困難に立ち向かっていく」という冒険譚としてのテンプレートが共通しており、後のファンタジー小説、そして現代のライトノベルにも繋がる構成がこの時点で確立されていると言っていいだろう。またルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』(1865)はその世界観で従来の教訓めいたイギリス文学に一石を投じた作品として、今でもなお確固たる人気とアイデンティティを保持し、「おとぎ話」のような現実と乖離したコンテクストを子供向け文学の中にもたらした。

さらに20世紀中盤になると、J.D.サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』(1951)が多くの話題を呼んだ。高校を退学となった主人公・ホールデンの経緯を描いた当作は、度々大人や社会への不満を綴る一方、子供を「無垢なもの」として肯定し、今でも共感を呼んだ多くの若者によって読まれている。即ち、ここまで示してきた「抑圧からの解放」をもっとも謳っている、ある種ヤングアダルト文学の集大成とも言える作品と捉えることができる。また作中ではアルコールや売春などといったアウトローな行為が度々描写されるが*68、これらも若者が現代社会へのアイロニーとして持ちうるアイテムとなり、後々に大きな影響を与えたのではないだろうか。例えば、ゼロ年代初期の代表的なライトノベルとして挙げられる*69秋山瑞人『イリヤの空、UFOの夏』(2001)や、橋本紡『半分の月がのぼる空』(2003)には、学生にも関わらず飲酒を行ったり、少女への強姦を想起させたりする場面が散見される。

さて、ここまでは発端となった欧米を中心にヤングアダルト文学の系譜を見てきたが、やがて20世紀半ばの日本でもその機運が巻き起こる。これらにはもちろん先に挙げた筒井康隆や眉村卓といった作家たちにしてもそうだが、ここではよりライトノベルの研究対象になりやすいものとして、那須正幹*70『屋根裏の遠い旅』(1975)を挙げたい。というのも、既に井上乃武*71によって「1970年代日本児童文学に見られる『ライトノベル性』」のあるものとして研究対象になっているからだ*72。よってここでは井上の論述をサマライズしつつ私見を挟んでいく。

まず『屋根裏の遠い旅』のあらすじについてだが、我々のいる世界線に即した「現実」の1970年代を生きる小坂省平と松木大二郎という2人の小学6年生が、「日本が太平洋戦争に勝利して未だにアジアで戦争を繰り広げている」70年代の世界線にいる自分たちと入れ替わって暮らすようになるという、いわゆるパラレルワールドを取り扱ったSF小説である。その中で主人公たちは中身こそ似ているが名前が違う同級生たちと交流するといった描写が見られ、こうしたパラレルワールドを取り入れたラノベチックな部分を、作者の主張する反戦主義で内包しており、井上は「エンターテインメント性と社会性を鮮やかに結合した」と評している。

しかしそれだけでなく井上は当作を「『戦後児童文学』の教条性を越えるもの」――即ちこの文脈で言えば児童文学が読者に教訓をもたらすという「お約束」のその先に行くものとでも解釈すればいいのだろうか――だとも述べており、その典拠として同じく「現実」の1970年代からやってきた正木教授という人物の存在を挙げている。彼はパラレルワールドの研究を行っており、主人公2人を導く役割を担う。ところが、彼は途中でこの役割を放棄して反戦組織に入り、研究を主人公たちに押し付けてしまう。さらに反戦組織に入りたがる主人公たちを、正木は拒絶する。

こうして元の世界に帰れぬまま、物語はかなりビターなエンドで幕を閉じる。この時点で従来の児童文学としては少々雰囲気を異にしており、恐らく井上の言う「『戦後児童文学』の教条性を越えるもの」とはこれのことなのだろうが、それでも主人公たちは絶望することはない。反戦組織への加入を拒絶された後の「このけったくそわるい日本のなかで、せいいっぱい戦っていくしかない」という言葉はそれを象徴すると同時に、正木ら「大人の論理」へのアンチテーゼともなっている。即ち「けったくそわるい日本(=戦争が続くパラレルワールドの日本)」をよしとせず、主人公たちが展開する「子どもの論理」で切り拓いていこう、という決意とも受け取れる。

そして私が思うに、この「大人の論理」を拒絶し「子どもの論理」を取るさまは、今まで述べてきた児童文学における「社会からの子供の解放」という点に大きくマッチしているように思える。こうした要素にパラレルワールドを用いた交流というファンタジックなエンターテインメント性を加えたことによってSF色が強くなり、そこからSFによりリソースを割いたソノラマ文庫の創刊、ひいてはライトノベルの誕生に繋がっていったのではないだろうか。

ここまで社会学、哲学、歴史学、文学といった多角的な観点からライトノベルの源流をたどってきたわけだが、1970年代以降の歴史については章の冒頭で図を示した通りある程度考察が進んでいるためここでは省略する。よって、本記事の一つ目のテーマである「ライトノベルの歴史」を辿る項目は以上となる。次章では時計の針を再びゼロ年代へと進め、児童文学とライトノベルの違いについて述べ、ライトノベルの定義を明らかにしていく。

児童文学との比較に見るライトノベルの定義

従来のライトノベルの定義の問題点

いよいよ本記事の大詰めである「ライトノベルの定義」について考察していく。その定義を決めるにあたりこれまでインターネット上においても様々な議論が交わされてきたが、繰り返してきたように未だにこれといったものはない。その理由としては第一章で述べた通り、ライトノベルがアプリオリではなくアポステリオリであるという点に集約されている。これは即ち時代によってライトノベルの意味合いが流転しているということであり、例えばゼロ年代のライトノベルの定義とそれ以前の定義、もしくはゼロ年代のライトノベルの定義とそれ以後の定義ではまるで基準が変わってきてしまう。よって、時代ごとに「この時代のライトノベルの定義はこうである」ということを表明する必要性が前提にある。私が今回定義の対象をゼロ年代に絞ったのはそういった理由である。

そして今回「ゼロ年代のライトノベル」を定義するにあたって最も必要だったのが児童文学との差別化という点であった。児童文学(ヤングアダルト含む)とライトノベルが父子のような非常に近しい関係にあることは前章で述べた通りだ。だが、ゼロ年代の時点で児童文庫とライトノベル文庫がそれぞれ別のものとして設けられるなど、ジャンルとしては明らかに区別されているにも関わらず、その明確な差異について言及している文献は極めて少ない。よってここではライトノベルを児童文学と比較することでベタとメタ*73双方の観点から現状の把握を図った上で、最終命題である「ライトノベルの定義」を導出していく。また、ここでは前章の『屋根裏の遠い旅』のサマライズとして一部を使用した、井上乃武の「ライトノベルと児童文学の『あいだ』」*74を再び使い、多く引用元として利用するので留意されたい。

ライトノベルの特徴を示す際に最も言われるのは、「表紙や文中に『萌える』イラストが描かれている」ということである。これは実際のところ多くのライトノベルがその通りであり、データベース消費論に基づくキャラクター重視の傾向ともよくマッチした手法である。新城カズマ*75も『ライトノベル「超」入門』のなかで「モチーフの違いは結局のところ「絵」の違いに帰着してしまう」と述べている*76。

しかしながら、ゼロ年代の児童文学と比べた時に「『萌える』イラスト」がライトノベルをライトノベルたらしめる確固たるアイデンティティを保持しているかと言われれば否であろう。それはこの頃から児童文学もアニメ・マンガチックなイラストを取り入れ始めているからである。例えば、ゼロ年代後半の青い鳥文庫の代表作である石崎洋司『黒魔女さんが通る‼』(2005)は、電撃文庫のライトノベル『悪魔のミカタ』(2002)などでも挿絵を担当している藤田香を起用し*77、図6のようなライトノベルと遜色のない表紙及び挿絵に仕上がっている。また、同じく青い鳥文庫の代表作として知られる小林深雪『泣いちゃいそうだよ』(2006)は、挿絵に少女漫画家として活動していた牧村久実を起用しており、少女の読者層を取り入れる動きが見られた(図7)。さらに、前章で紹介した那須正幹『屋根裏の遠い旅』は、1975年に偕成社から発売されたもの(図8、左)が絶版となったのち、1999年に偕成社出版から復刊された際に表紙が改められたのだが、それがアニメ・マンガチックなイラストになっていることは一目瞭然である(図8、右)。井上はこれを「現在児童文学の『ライトノベル化』を象徴するとともに、『屋根裏の遠い旅』が本質的にもっていた、ライトノベル的かつ児童文学的な可能性を示すものであったといえる」と総括している。

(左:偕成社、1975年 右:偕成社文庫、1999年)

ともすれば、やはりイラストという面からのライトノベルと児童文学の分別は困難を極めるだろう。井上の言う「ライトノベル的かつ児童文学的」という状態がイラストに存在するのであれば、両者の間にはシミュラークルが生じており、絵柄でライトノベルと児童文学を分別することなど不可能だからである。こうなると杉井光の言う「定義はグレーゾーンであっても有効である」*78という言葉が現実味を帯びてくるが、ここではひとまずそのほかのアプローチも試みてみたい。

では、今度はイラストではなくストーリーの内容からアプローチをかけてみる。先述した『ライトノベル「超」入門』のなかで、新城はヤングアダルト(児童文学)が「『青春の悩み』を主要なモチーフに採っている」のに対し、ライトノベルは「『非日常の愉しみ』を重視していった」と述べている。

だが、これもまたゼロ年代児童文学のシフトチェンジとライトノベルの隆盛を考えれば区別できるとは言い難い。ここで肝要なのは、ライトノベルにはかつての児童文学にあった「教訓性」や「問題提起」といった要素が放棄されていることである。例えば、『屋根裏の遠い旅』であればパラレルワールドを通して作者からの反戦主義のメッセージ性が見えるなど、社会思想をもたらす面が見えるのが普通である。しかし、ライトノベルの読者層が求めていたのはこうした「社会問題」を介さない「『涼宮ハルヒの憂鬱』的な『青春の悩み』」(井上)*79であった。その『涼宮ハルヒの憂鬱』では、主人公のキョンが冒頭で自分の冴えない生活を嘆き、絵空事であるはずの宇宙人や未来人に思いを馳せる描写がある。こうした主人公の視点からのアピールはライトノベルの冒頭としてありがちなものなのだが、これがまさに社会的問題を介さない「青春の悩み」と言えよう。つまり、新城の言う「ライトノベルは『非日常の愉しみ』である」という言説の以前に、ライトノベルはヤングアダルトの領域であったはずの『青春の悩み』に「社会問題を伴わない形で」侵食しているのだ。児童文学に関してもこれと全く同じことが言えるため、「青春の悩み」「非日常の愉しみ」はライトノベルと児童文学双方に混在する形となっている、

つまるところ、ライトノベルと児童文学はストーリーの内容においても、先程のイラストの項目と同様にシミュラークルを起こしている。よってここでもまた、定義は困難であると言わざるを得ない。

ライトノベルをあえてベタに読む意味

ここまでライトノベルと児童文学の区別を試みるにあたりその多くをメタ的視点から述べてきた。これまで見てきたライトノベルに関わる先行研究もそうであったように、ライトノベルを社会と照合させてメタ的に見てしまうのは、少なからず東浩紀の影響があるものと思われる。以前参照した塚田修一の「大塚英二や東浩紀といった批評家たちの言説に引っ張られて行ってしまう感覚」とはまさにこれのことではないだろうか。そこで私は、作品のコンテクストをあえてベタに読み、児童文学との差別化ができないだろうかと考えた。ライトノベルの系譜を遡るにあたりソノラマ文庫以前を参照したのも、「物語そのもの」をベタに読んだことによるものである。これまでライトノベルを定義するにあたり様々な観点から議論が交わされてきたが、「ライトノベルのコンテクストそのもの」から定義しようとする動きは寡聞にして知らない。よってこの行為をベタとし、そこから展開した自説を私なりの定義の結論としてここに述べていく所存である。ただし、無論研究である以上東浩紀らが構築したメタを完全に排して語ることは不可能なので、あくまでライトノベルを分別する手段としてベタを用いた上で、最終的にはメタを立たせる方針であることを把握頂きたい。

スノビズムがライトノベルにもたらしたもの

さて、さしあたって持論の根幹となるのは、ライトノベルの読者層が持ちうるスノビズムである。スノビズムないしスノッブは、一般的には「紳士・教養人を気どる俗物」*80などといった、ペダンティックな態度に対して使う言葉だ。また東は『動物化するポストモダン』の中で「たとえそこに否定の契機が何もなかったとしても、スノッブはそれをあえて否定し、形式的な対立を作り出し、その対立を楽しみ愛でる」*81ものとし、自身が参考にしたコジェーヴ*82が例に出している「切腹」という行為を、究極のスノッブとして紹介している。要するに(現代的価値観からすれば)本来死ぬ理由がないにも関わらず、名誉と規律のために自害をする行為がそうだと言っている訳である。

こうしたスノッブはポストモダンのオタクにも当てはまるものである。ここもまた『動物化するポストモダン』に追従する形になるが、例えば『仮面ライダー』や『プリキュア』といったコンテンツは本来子供向け……岡田斗司夫*83の言葉を借りれば「子供騙し」*84のものと言え、大人の感受性であれば少々物足りなさを感じてしまうかもしれない。しかし、スノビズムを掲げるオタクはこの「『子供騙し』の作品を視聴する」という無意味さに「あえて」価値を見出し、「『趣向』を切り離す」(東)*85のである。例え対象がどんなにキッチュでもナンセンスでも、スノビズムを以って「あえて」戯れることによって、これまで多くのコンテンツが消費されてきたわけである。

そして、ここからが本記事の核となる部分だが、こうしたスノッブをもたらすコンテンツの展開が局所的に起こると、「一定の界隈にしか伝わらないテキスト」が生まれるのではないかと考えている。分かりやすく言い換えるのであれば、これは業界用語だとかネットスラングだとかそういったものの類である。例えば、発言の中で笑ったことを示す「(笑)」の簡略化として使われる「w」は、今でこそ広く若者に普及しているが、元はと言えばインターネット掲示板「2ちゃんねる」(現・5ちゃんねる)を中心としたネット掲示板で使われてきたものだ。それこそ本記事のタイトルに含まれている「ゼロ年代」という言葉も、『エヴァンゲリオン』以降の「2000年代」を改変して、東浩紀ら批評家たちの間で限定的に用いられてきた言葉である。こうしてコンテンツの必要性に応じて、任意の対象を表現するための言葉が簡略化、或いは反対に複雑化してきた結果、界隈のコミュニティの中でその場でしか伝わらない新たなテキストが生まれていく。こうした傾向は同じ趣味・嗜好を持ったユーザーが集まりやすいインターネットならなおのことであり、消費者は任意のコミュニティのなかで用途が限定される「専門用語」を用いたコミュニケーションを図りスノビズムに興じる。このようにしてスノビズムからもたらされた「専門用語」は数限りなく、この風潮はこうしたネットスラングの誕生を目の当たりにし、大量にコンテンツ消費を行ってきた界隈の読者層(≒オタク)の多いライトノベルではなおさらであろう。

これらを把握したうえで、一例として高畑京一郎のライトノベル『タイム・リープ』(1995)から抜き出した左記の文章を見てほしい*86。

和彦は、カップを手にしたまま、世間話でもするように、話し始めた。

「これでも俺は、タイムトラベルものの本は結構読んでいてね。ラベンダーの匂いを嗅ぐ奴も、車に乗る奴も、猫が扉を探す奴も、大抵のは知ってる」

「ふうん」

着目してほしいのは太字の部分である。『タイム・リープ』はそのタイトルが示す通り時間遡行を取り入れたSFチックなストーリーだが、この箇所は本筋に全く関わりがなく、省いてしまっても全く問題のない「無意味」な部分である。しかしこの描写を取り入れることによって、読者同士のスノッブを介したコミュニケーションを可能にしていると言える。つまりどういうことかと言えば、太字に示した部分はどれも著名なSF作品のことを暗に指し示している。それぞれ元ネタを提示すれば、「ラベンダーの匂いを嗅ぐ奴」は筒井康隆『時をかける少女』、「車に乗る奴」は映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』、「猫が扉を探す奴」はロバート・A・ハインライン『夏への扉』といった具合である。こうした読者層が通ってきたであろう作品をパロディの状態で提供することによって、本来無意味な描写であるはずのものを、価値のあるものとして昇華しているのである。

『タイム・リープ』は刊行が1995年と厳密にはゼロ年代の作品ではないが、電撃文庫黎明期の作品として後々に与えた影響は大きく、またここではあくまで分かりやすい一例として取り上げたことをご理解頂きたい。これがゼロ年代にもなってくると、こうしたスノッブの要素がかなり煮詰まってさらに読者層に訴求した形となってゆく。そこでもう一つ、こうしたゼロ年代ライトノベルの象徴と言える作品として、葵せきな『生徒会の一存』(2008)から同様に一部分を抜き出してみる*87。

「杉崎は、どうしてそぉ軽薄に告白ができるのよ」

「本気だからです」

「嘘だ!」

「『ひ○らし』ネタは微妙に古いですよ、会長」

それに涙目でぷるぷる震えながら言われても、まるで惨劇の予感がないし。

(中略)

「あれ? それじゃあ……『ただの人間には興味はありません。宇宙人、未来人――』」

「危険よ杉崎! いろんな意味で!」

「大丈夫です。原作派ですから」

「何の保証⁉ あとアニメの出来は神だよ!」

今回も同様に太字の部分に着目してほしい。恐らくゼロ年代ライトノベルに疎い、ないしインターネットのオタクカルチャーを知らないユーザーであれば、この会話群が何を示しているのかてんで分からないはずである。それぞれ解説していこう。

「嘘だ!」というのは竜騎士07によるサウンドノベル『ひぐらしのなく頃に』(2002-2006)のヒロイン・竜宮レナのセリフである。当作は2006年にアニメ化されると、そのゴアな描写と運命に抗う主人公たちのストーリーで人気を博し、とりわけこの「嘘だ!」の部分はネットミームにもなるなど大きく取り上げられている。

また、「ただの人間には興味はありません。宇宙人、未来人――」というセリフはこれまでにも何度か出てきたライトノベルの金字塔『涼宮ハルヒの憂鬱』にて、ヒロインの涼宮ハルヒがクラスの自己紹介で開口一番に言い放った言葉である。こちらもまた同作を象徴するものとして広く知られており、2006年のアニメ化でも再現されている。『生徒会の一存』が2008年という刊行時期であることを鑑みても、当作の読者層がこれらのネタを知っていた可能性は非常に高く、スノッブをもたらすものとして機能していたことは想像に難くない。

加えて「原作派ですから」「アニメの出来は神だよ!」というやりとりもまた、読者層に訴求しているものである。これはライトノベルに関わらず漫画などでも言われることだが、メディアミックスの一環としてアニメ化された際、脚本の都合上原作とアニメの展開で齟齬が生じてしまうことがままある。うまく改変すれば人気を呼びコンテンツとして強大なものとなっていくが、反対に失敗すれば原作を読んでいた層から不興を買うことになる。ここではそうした「原作派」と「アニメ派」の対立構造をセリフに組み込ませることによって、読者層におけるいわゆる「あるあるネタ」をスノッブとして織り込んでいるのである。

そして驚くべきことに、生徒会の一存は作中にスノッブを満たす描写があるどころか、そのほとんどがこうした不必要な要素で構成されている。このように主人公とその周囲の会話に重点を置き、主だった大きな事件が起こらない作品群は「空気系」もしくは「日常系」とも呼ばれ、とりわけこの時期にはライトノベルのストーリーにおけるトレンドともなった。また各所に鏤められるサブカルチャーのパロディネタも同様にゼロ年代のトレンドでもあり、例えば漫画では空知英秋『銀魂』(2004)が有名だが、「よりライトノベルの読者層に近しいパロディでオタク層を取り入れた漫画」という意味では木村太彦『瀬戸の花嫁』(2002)、畑健二郎『ハヤテのごとく!』(2004)といった作品も見逃せない*88。これらの作品はいずれもアニメ化されており、利権関係に左右されながらも概ねパロディが忠実に再現されている。加えて、2006年12月にサービスを開始したニコニコ動画の存在も無視できないだろう。ニコニコ動画の発足によって現場側の人間ではない一個人がスノッブに興じる様子が可視化され、それを視聴したユーザーが影響を受けて動画を投稿するといった形で発展し、半ば鼠算式にライトノベルを始めとしたオタクカルチャーに多大な影響をもたらした。概ねこのようにして、ゼロ年代ライトノベルのコンテクストにおけるスノッブは形式化していったものと考えられる。

さて、当項目では読者層が持ちうるスノビズムを焦点として述べてきた。つまるところ本記事の主題である「ライトノベルの定義」というのは、「児童文学と比べた時、読者層のスノッブを満たすコンテクストがあるかどうか」ということになる。児童文学がどんな内容であれ、児童向けを謳っている以上は先述したようなスノッブを満たす描写は主たる読者層(=児童)に伝わらないのだから、この点で明確な区別ができるはずである。メタ視点を背景に置きながらベタを意識してライトノベルのコンテクストを読み込んだ結果、辿り着いたこの結論を、本記事の終着点としたい。

おわりに

本記事では、ゼロ年代までのライトノベルの歴史をストーリーの観点から児童文学に結び付けて振り返り、従来と違ったベタの一面を交えつつ、「ゼロ年代のライトノベルを定義する」という紐づけを行ってきた。

繰り返すように、これまで述べてきたのはあくまで「ゼロ年代」のライトノベルの定義であり、それ以外の年代のライトノベルが本記事の定義に結びつくとは限らないことを留意されたい。例えば、「スノビズムとして機能するパロディ」というのは本記事の定義づけにおいて中核を成す主張だが、現代(概ね2010年代後半~)のライトノベルでは通用しないと言っていい。その理由も「コンテンツが溢れすぎてパロディが読者層に伝わらない」「ネットが発達しすぎて炎上のリスクがある」「ストーリーのトレンドである異世界ファンタジーに適応しにくい」などさまざまであり、一例として電撃小説大賞*89の募集要項でもパロディ・模倣を含む「第三者の著作権その他の権利・利益を侵害する又は侵害する可能性が高い作品」は選考対象外にすると明言されている*90。このようにして、時代とともに意味合いが流転するのがライトノベルなのである。

また、序盤では先行研究として東浩紀の主張に多くを頼ったが、現状ポストモダンに基づくオタクカルチャー論には東の後継が不在といっていい状況であり、その東も近年は元々の研究分野であった一般的な表象文化論に回帰しつつある。宇野常寛*91などサブカルチャー批評家がいないわけではないのだが、概ねソーシャルメディア論と表裏一体化ないし、インターネット上の議論のみに留まっているというのが現状ではないか。

インターネットが全ての人間にとって当たり前になり、オタクカルチャーが多く公共メディアに露出するようになった現在、ここまで述べてきたようなゼロ年代の風潮は過去のものになりつつある。しかし、本記事では「ライトノベル」というオタクカルチャーの象徴の定義を通して、今一度ゼロ年代の文化の在り方を見直すよう努めたつもりである。よって、いかに本記事を通してライトノベルというジャンルを後世まで定義し続けていくかということ、そしてライトノベルを根底に置いたオタクカルチャー論を新たに担い、展開していくかということが今後の課題となろう。時代とともに定義が動き続けるライトノベルという特殊小説の動向を、今後とも追躡していきたい所存である。

脚注・出典

*1:1971― 批評家、哲学者。特に著書『動物化するポストモダン』を始めとする国内におけるサブカルチャーを軸に据えたポストモダンの研究で著名(詳しくは本文中で後述)

*2:1958― 批評家、漫画原作者。漫画を通した現代思想考察に定評がある。代表作に『物語消費論――「ビックリマン」の神話学』など。

*3:三才ブックス『ゲームラボ2004年8月号』、東浩紀「メタリアル・クリティーク」、三才ブックス、2004年8月

*4:1795―1821 詩人。生前は評価されず僅か25歳で没したが、ロマン主義に与えた影響は大きい。代表作に『エンディミオン』『ハイペリオンの没落』など。

*5:ジョン・キーツ /田村英之助(訳)『詩人の手紙』、冨山房百科文庫5、1977年4月、53ページ

また、原文は以下。

I had not a dispute but a disquisition with Dilke, on various subjects; several things dovetailed in my mind, & at once it struck me, what quality went to form a Man of Achievement especially in Literature & which Shakespeare possessed so enormously—I mean Negative Capability, that is when man is capable of being in uncertainties, Mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact & reason―

*6:1859―1952 哲学者。チャールズ・サンダース・パース、ウィリアム・ジェームズらに並ぶプラグマティズムの先駆者として著名。ヘーゲルの影響を受けている。

*7:John Dewey『Art as Experience』、Penguin Books、2005年7月、33ページ

*8:1884―1967 作家・編集者。本文中に示されている通りSFを先駆的に定義した功績などから「SFの父」とも呼ばれ、毎年SF・ファンタジー小説などに送られるヒューゴー賞に名を残す。

*9:ガーンズバックが編集した世界初のSF雑誌『ワンダー・ストーリーズ』から広まったと考えられている。当時は「サイエンティフィクション」とも呼ばれていた。また、「サイエンス・フィクション」という言葉自体の初出は1851年刊行のウィリアム・ウィルソン『A Little Earnest Book upon a Great Old Subject』に確認できる。

*10:久米依子/一柳廣孝(編)、『ライトノベル研究序説』、青弓社、2009年4月、135ページ

*11:1922―2002 アメリカのSF作家、及び評論家。SF評論をまとめた『驚異の探求』でヒューゴー賞を受賞。

*12:Adam Roberts『Science Fiction』、Routledge、2005年12月、2ページ

*13:1987年から2006年までニフティ株式会社が運営していたパソコン通信サービス。インターネット黎明期のコミュニケーション・ツールとして多くの文化を育んだ。

*14:ソノラマ文庫。1975年創刊で、ライトノベル文庫の走りとも言われる。代表的なオリジナル作品に菊地秀行『吸血鬼ハンター〝D〟』、笹本祐一『妖精作戦』など。

*15:コバルト文庫。集英社のレーベルで、前身のコバルト・ブックスを含めると1965年創刊。とりわけ少女小説の代表的なレーベルとして知られる。代表作に氷室冴子『なんて素敵にジャパネスク』、今野緒雪『マリア様がみてる』など。

*16:角川スニーカー文庫。1989年創刊。ライトノベルのほか、BLや一般向けなども刊行していた。代表作に米澤穂信『氷菓』、谷川流『涼宮ハルヒの憂鬱』など。

*17:富士見ファンタジア文庫。角川書店(現・KADOKAWA)の傘下であった富士見書房により1988年創刊。代表作に神坂一『スレイヤーズ』、賀東招二『フルメタル・パニック!』など。

*18:元来は少年期そのものを意味するが、ここではティーンエイジャーを対象とした小説群を指す。海外では「ジュヴナイル・フィクション」などと呼称される。

*19:「ジュヴナイル」に近しくティーンエイジャーを対象とした小説群のこと。英語圏では主に12―18歳の範囲を指す。「YA」とも略される。

*20:1961― 本名は内田英男。ハンドルネームはアニメ『無敵超人ザンボット3』のヒロイン・神北恵子をもじったもの。

*21:新城カズマ『ライトノベル「超」入門』、ソフトバンク新書、2006年4月、17ページ

*22:メディアワークス(現在はKADOKAWAの傘下)により1993年創刊。ゼロ年代以降数多くの作品がアニメ化などのメディアミックスを遂げ、ライトノベルの躍進を支えた。代表作に時雨沢恵一『キノの旅 -the Beautiful World-』、川原礫『ソードアート・オンライン』など。

*23: ライトノベル作家。代表作に電撃文庫より刊行した『さよならピアノソナタ』『神様のメモ帳』など。現在では一般小説も手掛け、新潮社より刊行された『世界でいちばん透きとおった物語』などの作品がある。

*24:杉井光「『ライトノベルの定義』に対する最終回答」、2020年11月、https://note.com/hikarus225/n/n5ba21548bacf (2023年11月入手)

*25:石井ぜんじ、太田祥暉、松浦恵介『ライトノベルの新潮流』、スタンダーズ、2021年12月、91ページ

*26:あくまで俗称であり、桜庭本人は「七人の女の子をめぐる七つの物語」と述べている。(『このミステリーがすごい!』編集部(編)『このライトノベル作家がすごい!』、宝島社、2005年3月、110ページ)

*27:余談だが、新井素子の小説『いつか猫になる日まで』には、主人公・海野桃子があだ名で「もくず」と呼ばれる一幕がある。同作は1980年の刊行ながら『砂糖菓子』に似た少女群像劇であり、新井及びコバルト文庫はライトノベルの系譜に位置付けられる存在であるため、真偽は不明だが発案元となった可能性もある。桜庭自身も新井の作品を読んでいたようだ(https://twitter.com/sakurabakazuki/status/127456627187134465 (2023年11月入手 ) )

*28:1948― 小説家。代表作に『バイバイ、エンジェル』(1979)を筆頭とする矢吹駆シリーズなど。評論家としても奈須きのこ『空の境界』(2004)の解説を手掛けるなど、主にミステリ・SF批評を中心に活動する。

*29:笠井はこの時桜庭一樹も一般への転向を推薦している。直木賞受賞を含め両者に共通点は多い。

*30:ライトノベルのみでない一般小説も含めると、後に芥川賞を受賞する川上弘美のデビュー作『神様』などがネット小説最初期のものとして挙げられる。これは1993年に筒井康隆、井上ひさし、小林恭二が審査員を務めて行われた第1回パスカル短編文学新人賞の受賞作である。朝日新聞が主催するパソコン通信サービス「ASAHIネット」にて行われたものであり、応募作はアクセスすれば誰でも無料で閲覧することができた。

*31:1944―2006 編集者。本名は宇山秀雄。講談社ノベルスの編集者を担当して綾辻行人、法月綸太郎、我孫子武丸らの作家をデビューさせ、新本格ミステリの火付け役となった。晩年にはメフィスト賞を創設している。

*32:1972― 編集者。講談社に勤めたのち、現在は講談社の子会社である星海社の取締役社長。宇山の後輩にあたり、講談社BOXの創設や文芸誌『ファウスト』の創刊に尽力した。

*33:ただし欲求の在り方を「動物」に例えたのはアレクサンドル・コジェーヴ(1902―1968)であり、東も彼から表現を引用したと述べている。

*34:1983― 石巻専修大学人間学部准教授。主にポストフェミニズムの研究を行っている。

*35:高橋幸『00年代東浩紀再考(2)「動物化」とは何だったのか』、2019年1月、https://ytakahashi0505.hatenablog.com/entry/2019/01/15/151415 (2023年11月入手)

*36:東浩紀『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』、講談社現代新書、2001年11月、125―128ページ

*37:大塚英志『物語消費論 「ビックリマン」の神話学』、新曜社、1989年5月、7―20ページ

*38:1924―1998 フランスの哲学者。 著書『ポストモダンの条件』(1984)の中でポストモダンの概念を広めた。

*39:『動物化するポストモダン』、54―62ページ

また、あくまで社会的観点において「物語を共有する」という潜在的合意が希薄になったということであり、「大きな物語」そのものが消滅したわけではない点に留意されたい。寧ろ、後述の通りゼロ年代半ば頃から「大きな物語」は拡大していた。

*40:ジャン=フランソワ・リオタール/小林康夫(訳)『ポスト・モダンの条件: 知・社会・言語ゲーム』、風の薔薇、1986年6月、8―9ページ

*41:1982― 評論家。東浩紀が刊行していたメールマガジン『波状言論』より2004年にデビュー。後に大樹連司名義でライトノベル作家や脚本家としての活動が主となり、現在はゲーム会社・ニトロプラスに所属している。

*42:前島賢『セカイ系とは何か ポスト・エヴァのオタク史』、ソフトバンク新書、2010年2月、106―107ページ

*43:1997年にはテレビ版とは別の結末を描いた『Air/まごころを、君に』が、2006年にはテレビ版をリビルドした『『エヴァンゲリオン』新劇場版』が発表され、2021年までに『序』『破』『Q』『シン・『エヴァンゲリオン』劇場版』の四作が放映された。

*44:1929―2007 フランスの哲学者。著書『消費社会の神話と構造』でポストモダンの在り方を説き、リオタールらに並ぶ代表的な現代思想家と言われる。

*45:ジャン・ボードリヤール/竹原あき子(訳)『シミュラークルとシミュレーション』、法政大学出版局、2008年6月、17ページ

*46:ドイツのローテンブルクのような城郭都市は確かに実在するが、それを最初に誰が取り入れ、どこから広まったかは判別がつかない。ゆえにシミュラークルであると言える。

*47:本記事でもたびたび取り上げているが、左記の書籍が概ね参考になる。

新城カズマ『ライトノベル「超」入門』、ソフトバンク新書、2006年4月

東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生 動物化するポストモダン2』、講談社現代新書、2007年3月

石井ぜんじ、太田祥暉、松浦恵介『ライトノベルの新潮流』、スタンダーズ、2001年12月

*48:山中智省『「ライトノベル」が生まれた場所 ―朝日ソノラマとソノラマ文庫』、2021年、https://www.jstage.jst.go.jp/article/jshuppan/52/0/52_1/_pdf/-char/ja (2023年11月入手)

*49:これらの作品群はゼロ年代に入ってから複数回に渡りドラマやアニメ映画化がなされるなど、後発的なメディアミックスを享受している。

*51:社会学研究者。現相模女子大学学芸学部メディア情報学科准教授。

*53:『動物化するポストモダン』の後発に当たる本。2007年というライトノベル全盛期に発売されたこともあり、ライトノベルを通したポストモダニズムを説いている。そしてここでも「リアリズム」というリアルを想起させる単語が入っている。

*54:この事件の犯人である加藤智大がインターネット掲示板(いわゆる「2ちゃんねる」)を発端として事件を起こしたことからオタクが巻き起こした事件として大きく界隈でも取り沙汰された。そのため動機についても様々な憶測が飛んだが、後に「掲示板でトラブルを起こした人間へアピールするため」だと判明している。加藤は2022年に死刑執行済み。

*55:同サイトは2004年から現在に至るまでボイルドエッグズ新人賞を主宰しており、中でも2005年に受賞した万城目学『鴨川ホルモー』は代表作となった。

*56:この標語が作中で登場した付近の文章にはジェリー・リー・ルイスの名前が出てくるため、元ネタは1970年代のヒッピー文化におけるロックミュージックが掲げた「セックス・ドラッグ・ロックンロール」であると思われる。またヒッピー文化におけるカウンターカルチャーの気質は黎明期のオタクカルチャーに近い性質を持っていると考える。

*57:多田昌美『動物物語の先駆的作品としてのFabulous Histories ―こまどりの擬人化を中心に―』、「梅花児童文学」第9号、2001年7月、1―16ページ

*58:1947― 主にイギリスの児童文学について研究している。

*59:ess Cosslett『Talking Animals in British Children's Fiction, 1786-1914』、Routledge、2001年、154ページ

*60:1756―1836 イギリスの評論家。功利主義、アナーキズムの提唱で知られる。妻のメアリ・ウルストンクラフトはフェミニズムの先駆者として著名。

*61:Richard Gough Thomas『Scepticism and Experience in the Educational Writing of William Godwin』、2015年3月、https://e-space.mmu.ac.uk/615947/1/RG%20Thomas%20Scepticism%20and%20Experience%20in%20William%20Godwin%20%20March%202016.pdf (2023年11月入手)、147ページ

*62:Philip Nel, Lissa Paul, and Nina Christensen『Keywords for Children’s Literature』、2021年2月、https://keywords.nyupress.org/childrens-literature/about-this-site/ (2023年11月入手)

*63:また、原文は以下。

shall endeavour to separate [texts] into two distinct classes, viz. Books for Children_, and Books_ for Young Persons … [and shall] take the liberty of adopting the idea of our forefathers, by supposing all young gentlemen and ladies to be Children_, till they are_ fourteen and young persons till they are at least twenty-one_; and shall class books we examine as they shall appear to us to be suitable to these different stages of human life.

*64:坂入明『ルソーにおける「子どもの発見」の意味について』、1989年9月、https://tokyo-kasei.repo.nii.ac.jp/records/10895 (2023年11月入手)

*65:産業革命期に起こった過酷な労働を是正するために定められ、9歳未満の労働禁止、13歳未満の児童労働は週48時間以内、18歳未満の夜業禁止など子供に配慮した規定がなされた。

*66:アメリカ・ニューヨーク市に住む当時8歳の少女メアリ・エレンが、養母であったメアリ・コノリーに6年間に渡り虐待を受けていたことが発覚した事件。これを機に児童虐待防止法が生まれ、子供に人権意識を向けるきっかけとなった。

*67:吉田一穂『Oliver Twist と救貧院』、2007年、http://www.dickens.jp/archive/ot/ot-yoshida-3.pdf (2023年11月入手)

*68:の描写から1954年にはカリフォルニア州で禁書にも指定され、一時期学校や図書館から本が消えるという事態が起こった。

*70:1942―2021 児童文学作家。代表作に『ズッコケ三人組』シリーズがある。

*71:1969― 文学研究者。とりわけ児童文学・ライトノベルの研究で名高い。首都大学東京や千葉大学の非常勤講師を歴任。

*73:「ベタ」「メタ」そしてここには記していないが「ネタ」というのは東浩紀をはじめとしたポストモダン論者が持論を振る際によく用いた言葉であり、本記事もここに倣わせてもらう。佐々木敦の著書『ニッポンの思想』によれば、「(東の言う)『メタ』とは『外側』から語ること、『ネタ』とは自分自身も信じていないことを語って(振って)みせること、『ベタ』とは『メタ』も『ネタ』も欠いた単なる『素』で語ること(補足するのであれば文面通りに解釈すること)」とある。とりわけ「メタ」については物語手法である「メタフィクション」などの類似例があるため、ライトノベルに近い存在のものとも言える(佐々木敦『ニッポンの思想』、講談社現代新書、2009年7月、337―338ページ)。

*75: (生年不明)― 作家。雑破業や賀東招二と共に柳川房彦名義で手掛けた『蓬萊学園』シリーズが代表作。後にSF小説も発表している。

*76:『ライトノベル「超」入門』、44ページ

*77:2018年に藤田が死去したため、以降2023年にシリーズが完結するまでは亜沙美が担当した。

*78:「『ライトノベルの定義』に対する最終回答」、https://note.com/hikarus225/n/n5ba21548bacf

*80:『デジタル大辞泉』、小学館、https://japanknowledge.com/lib/display/?lid=2001009985000 (2023年11月閲覧)

*81:『動物化するポストモダン』、98ページ

*82:注釈33を参照。

*83:1958― 評論家、プロデューサー。1984年にアニメ制作会社「ガイナックス」を設立し、『トップをねらえ!』『ふしぎの海のナディア』などの作品を担う。そのほかオタク関連の著書を多数出版し、オタクという人種の敷衍に多大な影響を与えた。

*84:岡田斗司夫『オタク学入門』、太田出版、1996年5月、121ページ

*85:『動物化するポストモダン』、99ページ

*86:高畑京一郎『新装版 タイム・リープ〈上〉 あしたはきのう』、メディアワークス文庫、2022年10月、165ページ

*87:葵せきな『生徒会の一存』、富士見書房、2008年1月、15―17ページ

*88:そのほかこの時代のライトノベルにおいてパロディを多く扱った作品としては、『生徒会の一存』のほかに伏見つかさ『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』(2008)、逢空万太『這いよれ!ニャル子さん』(2009)などが挙げられる。

*89:アスキー・メディアワークスが1994年から主催するライトノベル中心の文学賞。電撃文庫の主力作品の多くはここから生まれている。

*90:第31回電撃大賞 電撃小説大賞 応募要項(https://dengekitaisho.jp/novel/apply.html) (2023年12月閲覧)

*91:1978― 評論家。株式会社PLANETS代表取締役。著書に『ゼロ年代の想像力』(2008)、『遅いインターネット』(2020)など。